俗话说的好“家家有本难念的经”

家事法庭的任琴法官对此更深有体会

她深知家事审判

并不止是一纸冰冷的判决

背后还有一个家庭、一份亲情

于是学会倾听当事人的心事

便成了任法官的必修课

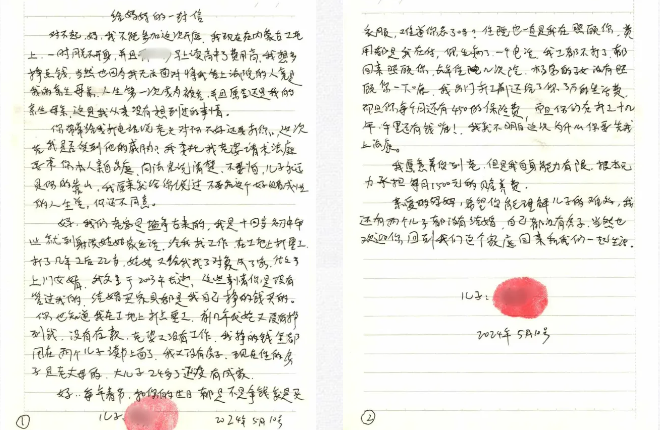

今天这起家事案件,在审理过程中

被告虽然未出席

但却委托自己的妻子

拿出了写给母亲(原告)的一封信

信件字字恳切,表达了自己对母亲的敬爱

又是什么原因让亲母子走上了法庭呢

跟随小编一起去看看吧~

基本案情

廖某与其丈夫生育一子胥某,后廖某的丈夫因病去逝。2007年4月,廖某改嫁到射洪市,之后未与现任丈夫杨某共同生育子女,改嫁时杨某的子女已成年。近两年,年近七旬的廖某身患多种疾病,自己每月仅有400余元的养老保险金,根本不够生活和吃药的开销,希望儿子胥某每月能支付部分赡养费。

三位当事人的心事

养儿防老,他必须养我!

原告廖某:“任法官,我现在身体不好,腿脚也不利索了,每天都要吃药缓解病情,连自己吃饭都困难,他必须养我……”

十月胎恩重,三生报答轻

被告胥某:“我十几岁的时候母亲就没有管我了,我就去学手艺养活自己,后来与妻子结婚,家里条件不好,又没有父母帮衬,做了上门女婿。过年过节的时候我都会给母亲买衣服,偶尔会给他拿点钱,她生病住院都是我和妻子在照顾她、给医疗费用。

因为我是上门女婿,在外打零工,收入不固定,至今在农村都没有修建一处房屋,儿子也还在读书,不是我不给赡养费,是我的经济真的很困难。我现在才出来打工一个多月,在工地砌砖,这年头找个工作不容易,我只有做一天才能挣一天的钱。我确实回不来,我委托我的妻子来处理,但是我明确表态,我愿意养我母亲到老。”

嫁汉嫁汉,穿衣吃饭,嫁给杨叔他就应该负责!

被告胥某妻子:“我丈夫十几岁就靠自己生存,母亲结婚不管我们,也不帮忙带孩子,家里完全不帮衬着。过年过节我们会特地喊她回来吃饭,给她买新衣服,大儿子这个月回来也去看了他奶奶。天地良心,我们从没有说过不赡养母亲。她嫁到杨家快二十年了,嫁汉嫁汉,穿衣吃饭!之前身体好的时候外出务工的钱都用给杨家生活和建房了,难道杨叔和他的子女就不该养母亲了吗?现在自己病了就只会让自己的儿子出钱又出力。我们养她可以,让她到我家里来住,拿钱没有”。

调解审理

听完三位当事人的诉苦,任法官本打算为双方调解,但双方各执一词,胥某及其妻子认为目前的工作收入和养育子女支出,只能承担100元每月的赡养费,或者母亲回家居住。廖某则认为自己目前身体状况需要长期服药,坚持每月1500元赡养费的标准不让步。无奈,案件进入审理阶段。

巡回审理进乡村,普法宣传零距离

考虑到本案双方当事人系亲生母子的特殊身份关系,为了解家庭具体情况,化解矛盾的同时修复双方的亲情,任法官决定到廖某居住的村委员会巡回审理此案,实现现场开庭、现场普法、现场教育一体完成。

审理当天,村委会干部、两个村社的群众到场参加旁听。庭审中廖某陈述,自己年轻时与丈夫杨某在外打工的钱都存放在儿子处,儿子给自己买养老保险的钱和自己生病住院之前所花费都是用的这个钱,这些年儿子并没有给自己拿过一分钱,也没有来看望过自己。现在自己生病了,生活无法自理,愿意继续和丈夫共同生活,不希望和儿子去住,只希望儿子每月能给赡养费。而胥某的说法刚好相反,称母亲住院都是他在照顾,医疗费也是他在支付,还在今年3月外出务工前,刚拿了3万元给母亲做赡养费,用于日常开支,为了随时了解母亲的身体情况,还给母亲新购买了一部手机,自己在外务工方便与母亲联系,怎知母亲却将自己告上了法庭。

休庭后,任法官同村委会干部一起与双方当事人进行沟通,了解到部分村民对案件事实的一些看法。通过倾听双方当事人的家庭情况、耐心地沟通释法,帮助当事人理解法律义务和家庭责任,也对旁听的村民开展了一次与婚姻家庭、抚养赡养方面法律知识的讲解,对村民提出的疑问进行解答。

联合调解化纠纷,相互体谅话团圆

“孝子之至,莫大乎尊亲”。一纸判决可以解决廖某主张的赡养费问题,但是他们之间的母子亲情怎么办?为了达到亲情关系的修复和法律效果、社会效果的统一,任法官邀请家事调解员陶文伟共同与双方当事人进行一次面对面的沟通。

赡养父母是子女应尽的法定义务,任何人不得以任何方式加以改变,也不得附加任何条件进行限制。孩子们可以责备母亲当初没有给予足够的母爱和成长上的陪伴,但赡养义务是始终存在的,毕竟“血浓于水”。依据我国的相关法律规定,亲生母亲改嫁的,并不影响子女对母亲承担赡养义务,有能力的子女要承担赡养的责任,不承担赡养责任的,父母可要求子女支付赡养费。

考虑到胥某目前生活压力较大,作为母亲的廖某和继父杨某也表示理解,廖某每个月还有400余元的社保金。最终双方达成一致调解意见,胥某每月支付母亲赡养费400元,如果生病住院,报销后的医疗费用胥某承担60%。

射洪法院家事审判庭将继续坚持和发展新时代“枫桥经验”,完善家事审判多元化纠纷解决机制,积极构建司法、行政和社会力量相结合的新型家事纠纷综合协调解决模式,发挥基层村居、社区人员贴近群众、熟悉民情、职能多元的独特作用,筑牢预防和化解家事矛盾纠纷的第一道防线。