好铁不打钉,好男要当兵,他曾经身着戎装,保家卫国,为国防事业和军队的现代化建设做出了贡献。1982年,转业到法院工作,从部队到地方,从人民子弟兵到政法干警,不一样的岗位,同样的精彩,在平凡的岗位上依然保持军人本色,用忠诚、敬业和奉献,续写军旅辉煌,守护着公平正义。

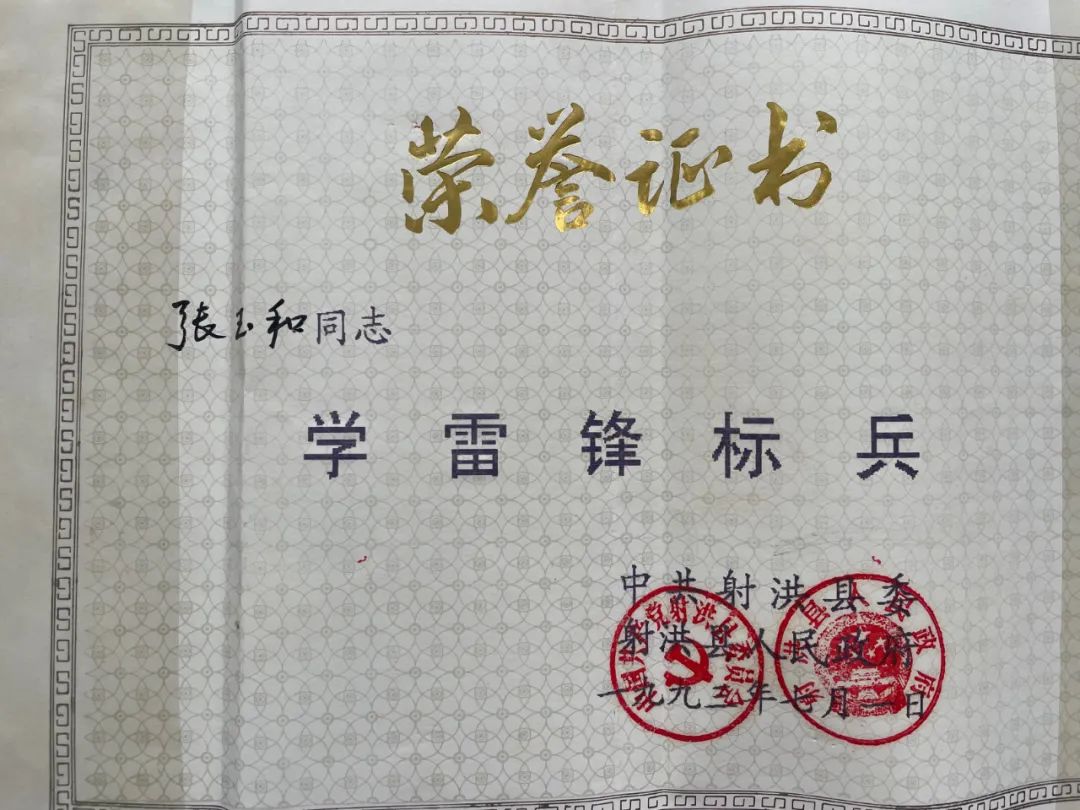

他就是张玉和,36岁转业到射洪县人民法院金华法庭工作,继续充分发扬部队优良传统作风和共产党员的模范带头作用,在工作中表现突出,被四川省高级人民法院评为“先进工作者”。1993年被射洪县委、县政府评为“学雷锋标兵”。

“笨鸟先飞”

有人说,军转干部安置到专业性强的法院工作,比较没“出路”。因为法院主业是司法办案,要么只能从事诸如后勤综合部门这些“副业”。张玉和也曾彷徨过、犹豫过,但转念想既然选择法院就要实实在在作出点成绩,对得起这个岗位。

初来乍到,张玉和常说自己是法院“新兵”、“门外汉”,就得笨鸟先飞!张玉和对办案有着自己的认知,他说:“办案可马虎不得,儿戏不得。要扎扎实实,一步一个脚印地把工作做好。把每一个案子办实办好,自己的心里就不会发虚。”

在从事执行工作期间,张玉和办理的案件,什么样的案子都有,什么样的当事人都遇到过,他骑着自行车,走乡串户,坐到群众中间。尝遍了酸甜苦辣,历尽了千辛万苦,可他一直不抱怨,不嫌烦,不怠慢。一些老百姓对法律法规不理解,态度有时比较激动,对此,张玉和总是调节好自己的情绪,耐心做好政策法规的解释工作,把话说到老百姓的心坎上。他说:“干执行,不操心下力不行,不甘于寂寞不行,不做好地平线以下的工作不行。”

说他是”老黄牛“也不为过,但他总说这些都是本份工作,只不过是尽力把每件小事办好、问心无愧罢了。

雷锋精神

“一个人做点好事不难,难的是一辈子做好事。”

曾经的部队生活,让张玉和掌握了理发这个技能,于是他常常利用下班时间为同事们及其子女理发。慢慢地,他的理发技术越来越好。

1984年,调回机关工作的张玉和从一份宣传单上偶然得知距县城10多里的广兴镇即将成立敬老院,但缺少理发师,随即他便决定利用自己掌握的理发技术,为敬老院的“五保”老人尽一份心。

一把剪刀、一把推子、一把梳子、一块围布、一辆自行车……张玉和因一份宣传单开始了25年的义剪之路。

一次、两次、三次……

去的次数多了,张玉和与敬老院的老人们也就熟了,每次理发的时候,他都跟老人们聊聊天、唠唠嗑,慢慢地,老人们和张玉和成了朋友。

“一开始是骑自行车去理发,后来换了骑摩托车去。”

“最初是一个人去,后来和家属一起,她负责洗头、打扫卫生,我负责理发。”

25年的时间里,张玉和去敬老院的交通工具发生了变化,跟着一起变化的还有他头上日渐花白的头发,但唯一不变的是他坚持为老人免费理发的初心。

“当时敬老院有30多名老人,还得抓紧时间才理得完。”张玉和说。为“五保”老人理发看似简单的事情,却一点都不简单。一位78岁的老人曾经满头都是黄水疮,经常流脓流水,散发出难闻的腥味,性格孤僻没人理会,张玉和在给他理发时,会先用剪刀一点一点修剪好稀疏的头发,然后细心地帮他揭去疮疤、洗去污垢、涂抹药物。

在张玉和的细心照料下,老人的黄水疮逐渐好转并得到治愈!

25年来,从射洪县城与广兴镇敬老院、万林敬老院之间的路,张玉和夫妇俩自己都不知道跑了多少次,这段本身只有10来里的路,已在他的脚下延伸为上万公里。25年来,夫妇俩自己掏钱购买理发用品,维修理发工具,买节日慰问品等耗资上万元,义务为“五保”老人理发10000余人次。敬老院的老人换了一批又一批,但是张玉和的承诺却一直未改变,直到家属生病,饮食起居时时需要照顾,才不得不停止善举。

部队生活磨练养成了张玉和刚毅果敢、吃苦耐劳的优秀品格。从军人到法院干警,他始终以“道虽通不行不至,事虽小不为不成”的人生信条,勤奋工作,乐于奉献,退休后的他仍将心底的那份真情融入到日常工作和生活的一点一滴,一言一行,用行动诠释那份不变的初心,用军魂令法徽闪耀出别样的风采。